Quelle: WSI

Jutta Schmitz-Kießler, 30.08.2024: Hartnäckig, aber falsch: Die Kritik an der Bürgergelderhöhung

Die Bürgergelderhöhungen der letzten Jahre haben hohe Wellen geschlagen: nicht fair, viel zu hoch, und vor allem für alle, die arbeiten, ein Schlag ins Gesicht – so die Erzählung. Faktisch stimmt das aber nicht.

Die Diskussion um die Ausgestaltung und Höhe des Bürgergeldes reißt nicht ab. Getrieben wird die Debatte von immer neuen politischen Vorstößen, die bei genauem Hinsehen schnell eine Vielzahl populistischer Thesen, aber wenig Fakten beinhalten. Dennoch werden immer wieder alle Register gezogen, um den Bezug zu denunzieren. Zu verlockend, zu hohe Leistungen, zu lasche Strafen, insgesamt viel zu teuer. Das trägt Früchte: Für das Jahr 2025 plädiert u.a. Bundesfinanzminister Lindner dafür, die Anpassung der Regelbedarfe auszusetzen und eine Nullrunde einzulegen (vgl. NTV 2024). Das wäre eine fatale Fehlentscheidung, gerade für diejenigen, die zu den Schwächsten der Gesellschaft gehören.

Klare Datenlage: Begrenztes Ausgabenvolumen und geringes Fehlverhalten

Ein Blick in die Daten zeigt deutlich, dass es sich bei den Angriffen auf das Bürgergeld und deren Bezieher*innen häufig um unbelegte Vorurteile handelt. Die Aufstellung aller Sozialausgaben belegt, dass die Grundsicherung für Arbeitssuchende mit rund 54 Mrd. Euro jährlich lediglich einen Anteil von 4,2 Prozent des gesamten Sozialbudgets ausmacht (vgl. BMAS 2024, Sozialbudget 2023, S. 12). Das legt nahe, dass Einsparungen im Grundsicherungssystem keineswegs horrende Beträge freisetzen und anderweitige Investitionen möglich machen würden.

Auch die weit verbreitete Annahme, dass sich die Arbeit bzw. mehr Arbeit nicht „lohne“, ist bei genauem Hinsehen gar nicht haltbar. Mehrfach wurde ausgerechnet, dass sich Arbeit im Vergleich zum reinen Grundsicherungsbezug in der Regel immer auszahlt (vgl. bspw. Portal Sozialpolitik, 2024, Transferentzug und Grenzbelastung sowie Wie hoch muss der Bruttolohn sein?). Nur in meist konstruierten Einzelfällen kann das anders sein. Darüber hinaus ist die Einstellung, dass durch insgesamt geringere Leistungen pauschal mehr Druck auf die per se arbeitsunwilligen Bürgergeldbeziehenden ausgeübt werden müsse, damit sie sich nicht in die „soziale Hängematte“ legen (siehe hierzu auch Eckhardt 2024 in diesem Blog), kaum haltbar – denn strittig ist einerseits, ob Leistungen, die als soziokulturelles Existenzminimum gelten, überhaupt gekürzt werden dürfen. Und andererseits zeigen die Daten, dass es nur einen relativ kleinen Anteil an hilfebedürftigen Personen gibt, die aufgrund von Fehlverhalten sanktioniert wurden und werden (vgl. sozialpolitik-aktuell.de, 2024). Die Mehrzahl der Grundsicherungsbeziehenden kommt allen Melde- und Mitwirkungspflichten zuverlässig nach.

Regelsatzerhöhung gleicht lediglich Preisanstieg aus

Dennoch mehren sich in der politischen wie öffentlichen Debatte die Meldungen, die Leistungen der Grundsicherung seien zu hoch und ein Anstieg der Regelbedarfe eine Beleidigung der hart arbeitenden Bevölkerung. Dabei wird vor allem auf die Regelbedarfsanpassungen der letzten beiden Jahre rekurriert, in deren Rahmen der monatlich gezahlte Betrag (ohne Berücksichtigung von Aufwendungen für Wohnen/Heizen) für eine Einzelperson um 53 Euro (2023) bzw. 61 Euro (2024) auf aktuell 563 Euro pro Monat angehoben wurde (vgl. BMAS 2024). Eine Bewertung dieser Anhebung kann aber nicht allein auf nominalen Größen beruhen, sondern es ist sinnvoll, den Anstieg des Regelbedarf zur Entwicklung der durchschnittlichen Nettolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer*in sowie den Verbraucherpreisen (bzw. der Kaufkraft) ins Verhältnis zu setzen.

Die Diskussionen um die Anstiege der Regelbedarfe werden regelmäßig ohne diesen Kontext geführt. Damit wird übersehen, dass sich die reguläre Anpassung der Regelbedarfe an der Entwicklung der Verbrauchsausgaben unterer Einkommensgruppen orientiert. Die amtliche Statistik (Datengrundlage ist die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe) liefert alle fünf Jahre neue Daten, in der Zwischenzeit bemisst sich die Anpassung der Regelbedarfe an einem Mechanismus, der auf die Preisentwicklung regelbedarfsrelevanter Güter und Dienstleistungen und die Entwicklung der Nettolöhne und -gehälter abstellt. Auch wenn das Statistikmodell zur Bestimmung der Regelbedarfe kritisierbar ist und weiterhin als „reichlich undurchsichtig“ (Blank/Schäfer/Spannagel 2023, S. 8) gilt, führt der Anpassungsmechanismus quasi automatisch zu einer – wenn auch strittigen – Verhältnismäßigkeit. Die Anpassung der Regelbedarfe erscheint eben nur dann als „sehr hoch“, wenn die eigentlich zur Beurteilung wesentlichen Vergleichswerte (Lohnentwicklung, Preisentwicklung) ausgeblendet werden.

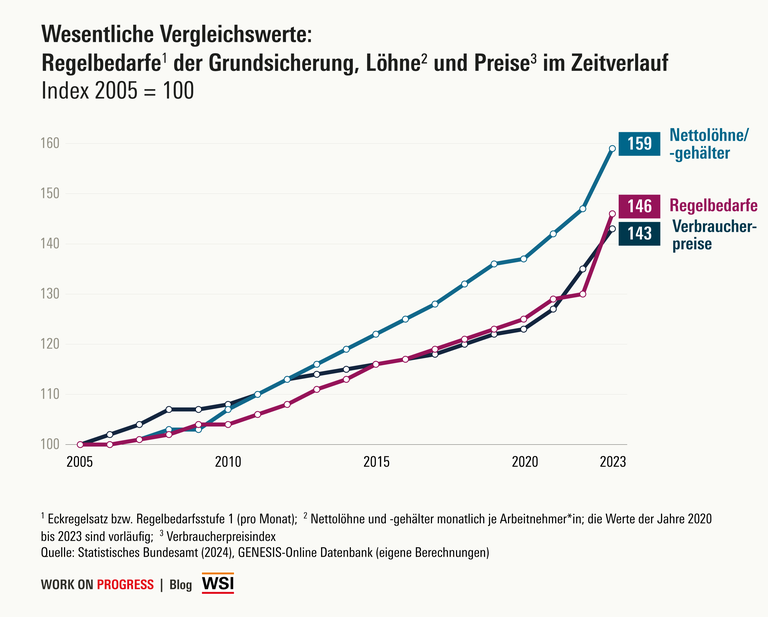

Die Indexdarstellung zeigt, wie sich die Regelbedarfe der Grundsicherung/Bürgergeld, die Verbraucherpreise und Nettolöhne/-gehälter in den letzten Jahren entwickelt haben. Die Ausgangswerte stellen die Daten aus dem Jahr 2005, in dem die Grundsicherung eingeführt wurde, dar (100). In den Folgejahren lassen sich dann die Zuwachsraten der einzelnen Werte (im Vergleich zum Ausgangswert) ablesen. Demnach sind die Nettolöhne und -gehälter bis zum Jahr 2023 um 59 Prozent, die Regelbedarfe um etwa 46 Prozent und die Verbraucherpreise um 43 Prozent angestiegen. Im Ergebnis sind also die Regelbedarfe und Verbraucherpreise hinter der Nettolohnentwicklung zurückgeblieben. Mit der Regelbedarfserhöhung zum Jahr 2024 summieren sich die Anpassungen auf einen Zuwachs von insgesamt 63 Prozent im Vergleich zum Ausgangsjahr (2005). Damit erfolgt zwar etwa eine Angleichung an die Entwicklung der Nettogehälter bis zum Jahr 2023 – es ist aber keine Angleichung an die Nettogehälter des Jahres 2024 zu erwarten, denn diese werden im Jahr 2024 ebenfalls (in noch unbekannter Höhe) steigen.

Die deutlichen Erhöhungen der Regelbedarfe 2023 und 2024 gehen vor allem darauf zurück, dass der Anpassungsmechanismus des Bürgergeldes die (krisenbedingte hohe) Inflation stärker mitberücksichtigt als bisherig im Statistikmodell der Grundsicherung (vgl. Bundesregierung 2024). Der „massive“ Anstieg für das Jahr 2023 gleicht lediglich den Preisanstieg aus, denn im Jahr 2022 lagen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Jahr 2005 um 35 Prozent höher, die Regelbedarfe jedoch nur um 30 Prozent. Mit der zum Jahr 2023 erfolgten Anpassung stiegen die Regelbedarfe um 46 Prozent und die Verbraucherpreise um 43 Prozent gegenüber dem Ausgangsjahr, so dass im Wesentlichen eine Angleichung der beiden Werte erfolgte.

Problematisch ist allerdings, dass die Entwicklung der Verbraucherpreise den Durchschnitt aller Konsumgüterpreise darstellt. Die Preise einzelner Güter haben sich extremer entwickelt. Das gilt zum Beispiel für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke, die im Preis um 80 Prozent gestiegen sind, oder für Strom, dessen Preis im gleichen Zeitraum um 143 Prozent zugenommen hat. Beides sind existenzielle Güter, die aus dem Regelbedarf bestritten werden müssen. Das wird bei der Regelbedarfsanpassung aber nicht in besonderer Weise berücksichtigt. Es kann also berechtigerweise auch diskutiert werden, ob die „hohe“ Regelbedarfsanpassung wirklich hoch genug war (vgl. bspw. Der Paritätische 2023).

Lohnabstand kein Kriterium für Regelbedarfsfestsetzung

Ebenfalls klärungsbedürftig ist die Frage nach der Regelbedarfshöhe und dem Mythos, dass sich (mehr) Arbeit nicht lohnt. Hier wird ein Zusammenhang hergestellt, der im engeren Sinne nicht zulässig ist. Denn die Grundsicherung/Sozialhilfe hat im deutschen Sozialstaat die Aufgabe eines „letzten sozialen Netzes“, ist also Ausfallbürge für diejenigen Notlagen, die weder durch eigene oder familiäre (Selbst)Hilfe noch durch vorgelagerte Sozialleistungen abgedeckt werden können. Diese Auffangmöglichkeit steht bei Bedürftigkeit allen Bürger*innen gleichermaßen zu, soll Armut bekämpfen, Lebensverläufe stabilisieren, (auch wirtschaftlich schädliche) Exklusion vermeiden und zur Überwindung der Notlage beitragen.

Die Höhe der Regelbedarfe muss dementsprechend existenzsichernd sein (Ernährung, Kleidung, Hausrat etc.) und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, also das physische und soziokulturelle Existenzminimum abdecken. Ob das gelingt bzw. wie die einzelnen Werte festgelegt werden sollten, ist streitbar (siehe bspw. Becker 2024), aber das ist der grundlegende Maßstab, an dem sich die Höhe und Entwicklung der Regelbedarfe messen muss. Welcher Abstand zu Löhnen besteht, ist für die Frage nach dem Existenzminimum hingegen grundsätzlich unerheblich! Und wenn dieser Abstand schon diskutiert wird, sind immer zwei Seiten zu berücksichtigen: die Entwicklung des Existenzminimums auf der einen und die der Löhne sowie speziell der unteren Lohngruppen auf der anderen Seite. Hierbei zeigt sich, dass trotz des in der jüngeren Vergangenheit positiven Trends Niedriglöhne in Deutschland weit verbreitet sind (vgl. Kalina 2024, Bispinck 2024). Das ist an sich schon problematisch, aber es erscheint geradezu perfide, diese einkommensschwachen Personengruppen gegeneinander auszuspielen.

Nullrunde bestraft die Schwächsten, ohne die anderen zu stärken

Auch die in der Debatte immer wieder zu findende Illusion, die meisten Grundsicherungsbeziehenden hätte die freie Wahl zu arbeiten oder auch täten das nicht, weil die Regelbedarfe erhöht wurden, lässt sich empirisch nicht belegen. Die Gründe, die einer Erwerbsaufnahme entgegenstehen, sind vielschichtig. Auch gibt es „die“ Grundsicherungsbeziehenden nicht, es handelt sich vielmehr um eine heterogene Gruppe. Die Aufschlüsselung nach Personengruppen zeigt: Rund ein Drittel der Empfänger*innen ist gar nicht erwerbsfähig, hauptsächlich, weil es sich dabei um Kinder unter 15 Jahren handelt (vgl. sozialpolitik-aktuell.de 2024, Empfänger*innen nach dem SGB II). Grundsicherungsbezug muss aber auch für Erwachsene nicht bedeuten, arbeitslos zu sein. So waren im Jahr 2023 immerhin etwa elf Prozent der Bürgergeldbezieher*innen in ungeförderter Erwerbstätigkeit, weitere elf Prozent besuchten eine Schule und ca. acht Prozent wurden wegen Erziehung und Pflege von der Arbeitssuche freigestellt, standen dem Arbeitsmarkt also gar nicht zur Verfügung (vgl. sozialpolitik-aktuell.de 2024, Arbeitslose und nicht arbeitslose Leistungsberechtigte). Der hohe Anteil an langen Verweildauern im SGB II-Bezug zeigt außerdem, dass der Bezug von Grundsicherungsleistungen auch kein allzu günstiges Sprungbrett in existenzsichernde Beschäftigung darstellt. Die regionalen Varianzen im Umfang der Langzeitleistungsbeziehenden verweisen darüber hinaus darauf, dass auch strukturelle, regionale Rahmenbedingungen einen Einfluss darauf haben, ob und wann es gelingt, die Angewiesenheit auf Grundsicherungsleistungen zu überwinden (vgl. sozialpolitik-aktuell.de 2024, Verweildauern im SGB II).

Die freie Wahl, ihre Bedürftigkeit durch die Aufnahme von Arbeit jederzeit zu beenden, dürfte daher nur dem kleinsten Teil der Bürgergeldbezieher*innen offenstehen. Die in der aktuellen Debatte häufig zu findende Auffassung, man müsse die Daumenschrauben nur enger ziehen, um eine Gruppe fauler und kostspieliger „Taugenichtse“ zu bewegen, geht daher an der Realität vorbei. Vielmehr handelt es sich um eine politische Strategie, die Wählerstimmen gewinnen soll. Aber eine derartige Spaltungsrhetorik ist gefährlich: Wenn die Regelbedarfe tatsächlich eingefroren werden, hängt das die Bürgergeldbezieher*innen nur noch weiter von der Teilhabe an der Gesellschaft (und wohlmöglich auch auf dem Arbeitsmarkt) ab. Für all diejenigen, die zwar keine Grundsicherung beziehen, es aber dennoch mit niedrigen Löhnen und prekären Erwerbssituationen zu tun haben, ändert sich dadurch rein gar nichts. Nicht auskömmliche Löhne und Gehälter dürfen nicht zum Anlass genommen werden, um die Grundsicherung zu minimieren. Im Gegenteil: Derartige Vorstöße besitzen eine soziale Sprengkraft, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt nachhaltig schwächt und nicht stärkt. Allein dadurch, dass es anderen (noch) schlechter geht, lässt sich kein Gerechtigkeitsgefühl herstellen. Dafür kommt man an fairen Löhnen, guten Arbeitsbedingungen und einer angemessenen, sozialpolitischen Umverteilung nicht vorbei.

Die Beiträge der Serie

- Florian Blank/Jutta Schmitz-Kießler/Eike Windscheid-Profeta: Mythen der Sozialpolitik: Eine Blogserie (30.07.2024)

- Camille Logeay/Florian Blank: Das Generationenkapital – alle profitieren? (30.07.2024)

- Jennifer Eckhardt: Von wegen Hängematte: Zur Unzugänglichkeit von Sozialleistungen (01.08.2024)

- Dagmar Pattloch: Das Zugangsalter in die Rente der Deutschen Rentenversicherung Bund. Eine Richtigstellung (08.08.2024)

- Johannes Geyer: Die Grundrente: Was ist das eigentlich? (15.08.2024)

- Eileen Peters/Yvonne Lott: Die unbezahlte Doppelbelastung: Warum Frauen nicht noch mehr arbeiten können (22.08.2024)

- Jutta Schmitz-Kießler: Hartnäckig, aber falsch: Die Kritik an der Bürgergelderhöhung (30.08.2024)

- Eike Windscheid-Profeta: Jung, faul, wehleidig: Hat die „Gen Z“ den Generationenvertrag gekündigt? (04.09.2024)

- Ingo Schäfer: Die Wahrheit: Warum Bundeszuschüsse zur Rentenversicherung richtig sind (27.09.2024)

- Nina Weimann-Sandig: Betreuungskrise: Warum mehr Stunden nicht helfen (04.10.2024)

- Andreas Jansen: Nein! Die Rentenangleichung ist nicht für alle Menschen in Ostdeutschland von Vorteil (29.11.2024)

- Eike Windscheid-Profeta: Krankheitsbedingte Fehlzeiten: Zwischen Bettkanten und dünnen Personaldecken (13.12.2024)

- Johannes Steffen: Die Bürgergeld-Reform von 2023 – Quelle allen Übels? (04.02.2025)

- Michaela Evans-Borchers/Christoph Bräutigam: Zukunft der Pflege: „Die“ Pflege gibt es nicht! (07.02.2025)

- Eike Windscheid-Profeta: Arbeitsvolumen in Deutschland: (Wieder) mehr und länger arbeiten für Wohlstand und Wohlfahrt? (07.04.2025)

- Magnus Brosig: Faire Haltelinie: Warum ein dauerhaft stabiles Rentenniveau sinnvoll und gerecht ist (14.04.2025)

- Reinhold Thiede: Umlagefinanzierte Alterssicherung funktioniert – auch wenn die Bevölkerung altert (24.04.2025)

- Manuel Schmitt: Vermögensteuer? Geht! Die Schweiz widerlegt den Mythos vom Unmöglichen (14.05.2025)

- Heinz Rothgang: Mythen in der Pflegeversicherung (22.05.2025)

weitere Beiträge in Vorbereitung

Zentrale Thesen und Argumente im Überblick

„Oft gehört, trotzdem falsch" Magazin Mitbestimmung Ausgabe 02/2025

Interview zur Blogserie

„Wir wollen Unwahrheiten etwas entgegensetzen” Magazin Mitbestimmung Ausgabe 02/2025

Zurück zum WSI-Blog Work on Progress

Autorin

Prof. Dr. Jutta Schmitz-Kießler lehrt und forscht an der Hochschule Bielefeld im Fachbereich Sozialwesen, Lehrgebiet Politikwissenschaft mit Schwerpunkt auf Sozialpolitik.